パパに成るための妊活講座

旦那さんへ『妊娠するからだの仕組み』

前回は、妊活には男性側のサポート大切です!というお話をさせて頂きました。

そのサポートですが、男性側が女性の身体の仕組みを知っておいた方が、より奥さまに寄り添ったサポートが出来ると思い、妊活男性向けの内容を記させて頂きます。

今回は4つの内容に分けて、男性である私自信が業界に入る前に知らなかった事の説明をさせて頂きます。

- 排卵日とは?

- そもそも生理ってなに?

- 不妊治療って何するの?

- 高度生殖補助医療と不妊治療のちがいってなに?

排卵日とは?

男性の方で『排卵日』って女性の身体で何が起こる日かちゃんと答えられる方は少ないのではないでしょうか?

男性の中には、生理が始まる日が『排卵日』と思っている方も多いと思います。

恥ずかしながら、私もそう思っていた一人です。

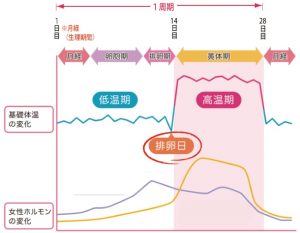

図でも示していますが、月経(生理)が始まった日を1日目として、そこから5~7日ほどが生理期間、その後14日目に排卵日がきて、28日後に次の生理が始まります。

- 月経期=生理期(1日目~7日目)子宮内膜(赤ちゃんのベッド)など、妊娠の為に準備していたものを体外へ輩出する時期

- 卵胞期(7日目~14日目※排卵期も含) 卵子と子宮内膜(赤ちゃんのベッド)を育てる時期

- 排卵期(13日目~14日目)卵子が卵巣から放出され、卵管に到着するまでの時期

- 排卵日(14日目)卵子が卵巣から放出され、卵管に到着した時(※卵管で卵子と精子は受精する)

- 黄体期(15日目~28日目)体温が上がり、妊娠に適した身体の状態になる。

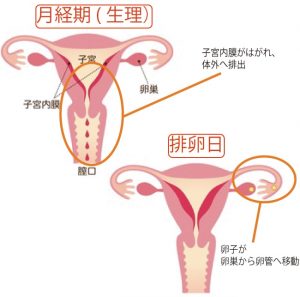

女性の身体で起こっている状態としては、生理(月経)は妊娠の為に準備していたものを体外へ排出する時。

排卵日は、卵子が卵巣から卵管に送られるタイミングを言います。

そもそも生理ってなに?

上記の『排卵日とは?』のところで、『生理(月経)=子宮内膜(赤ちゃんのベッド)など、妊娠の為に準備していたものを体外へ輩出』って事は分かってもらえたと思いますが、その妊娠の為に準備していたものってなに?という風に多くの男性が疑問に思うとこだと思います。

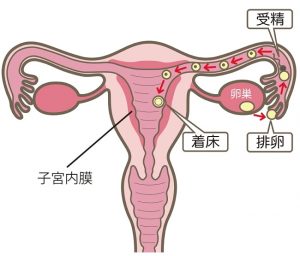

上の図でも説明致しましたが、卵管で卵子と精子が受精します。

精子と受精した受精卵(元は卵子)は卵管の中をコロコロと転がって、子宮にたどり着きます。子宮にだどり着いた受精卵が子宮内膜(赤ちゃんのベッド)の中に入ることを着床と言います。

受精した受精卵(卵)を孵化させて赤ちゃんに成長させていく部分(赤ちゃんのベッド)が子宮内膜という部分になります。

今まで説明した子宮内膜や卵子は、受精しなければ古くなり身体にとって不要のものとなります。

生理はこの身体にとって不要となった子宮内膜や卵子を体外へ排出する現象の事をいいます。

女性の身体で起こっている事を知らない男性は、『女性は月に一回、一週間ほど血が出るから大変だね』くらいにしか思ってない方もいるかと思いますが、女性は体内で毎月赤ちゃんが出来るための準備をしているのです!

女性は、毎月この様な身体に負担のかかる大変な時期を超えながら過ごされています。

女性の身体のメカニズムを知ることで、男性も女性の気持ちに寄り添えるのでは無いでしょうか。

不妊治療って何するの?

一般不妊治療と呼ばれるものには、以下の3つが主な療法になります。

- タイミング療法

- 人工授精

- 薬物療法

タイミング療法

排卵日に合わせて性交を行う事で、受精する確率を高めるものです。

上記で説明しましたが、排卵日は卵子(女性が作るたまご)が卵巣から卵管に排出された日の事で、卵子が一番元気な状態の時です。

なので、精子と受精しやすいタイミングとも言えます。

この卵子が一番元気な状態の時に性交を行うのをタイミング療法と言います。

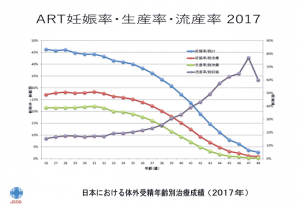

そのタイミングをどうやって計るのかというと、病院で行う超音波で卵子の大きさを測る方法(排卵は20㎜ほどの大きさで排出されるそうです!人の卵も最初は小さいんですよね。)や基礎体温(毎朝、布団から出る前に測る)を測ることで、排卵日の予想を立てます。(一番上のグラフの様に、排卵のタイミングで体温があがります)あとは排卵検査薬で排卵日を調べるやり方もあります。

卵子の命は12時間~24時間ほど、精子は3日~5日ほどと言われています。この卵たちの生命時間を考えたら赤ちゃんが出来るのが奇跡と言われるのも分かる気がします。

人工授精(AIH)

前もって採取していた精子を排卵日のタイミングに合わせて、人工的に送り込む療法です。

- 排卵日の予測(3~4日前)

- 精子の採取(当日)

- 精子の調整=元気な精子を回収(当日)

- 人工授精(当日)

- 黄体補充療法(人工受精後)

の様な流れで人工授精は行われます。精液の量、精子の質的異常、射精障害、性交障害など男性側に問題がある時などに行われる療法です。

薬物療法

薬物療法といっても妊娠する薬という単純なものではなく、妊娠するために女性の身体を色々な角度からフォローするためのものがあります。

女性の体質や生理周期の時期によっても使う薬が違ってきます。女性の身体や赤ちゃんというのは、繊細でデリケートだというのが、使う薬の種類やタイミングからも分かる気がします。

- 排卵誘発剤

- 卵胞ホルモン剤

- 黄体ホルモン剤

- 黄体ホルモン配合剤

- 黄体ホルモン抑制剤

- 副腎皮質ホルモン剤

排卵誘発剤

卵子の排卵が上手くいかなかったり、無排卵(排卵自体がないこと)などの排卵障害がある方が使います。

薬は飲み薬と注射があり、初めは穏やかな飲み薬を使いますが、効きが悪いと効果の強い注射を使っていきます。人工授精や体外受精の時にも使われます。

卵胞ホルモン剤

卵胞ホルモンによって、子宮内膜(赤ちゃんのベッド)は着床しやすい状態になります。本来この卵胞ホルモンは女性の身体から分泌されるものですが、分泌不足の場合に卵胞ホルモン剤を投与して不足分を補います。

飲み薬や貼り薬があって、貼り薬は下腹部や腰などに貼り、皮膚から成分を吸収させるものです。

黄体ホルモン剤

黄体ホルモンは、受精卵の着床や妊娠の継続に欠かせないホルモンです。この黄体ホルモンも卵胞ホルモン同様に女性の身体から分泌されるものですが、分泌不足の場合に黄体ホルモン剤を投与して不足分を補います。

飲み薬、注射剤、膣坐薬があり、膣坐薬とは膣から直接成分を吸収させるものになります。

黄体ホルモン配合剤

卵胞ホルモンと黄体ホルモンを補うものです。この薬を使うことで生理の時にわざと無排卵状態(卵子を放出しない)にします。

無排卵状態にして、卵巣を休ませてあげることで、良い状態の卵胞を作れる卵巣状態にします。

黄体ホルモン抑制剤

黄体ホルモンを抑えて排卵が起こらないようにして、体外受精などで排卵をコントロールしたいときに使われます。

点鼻薬と注射剤があり、状況によって使い分けるようです。

副腎皮質ホルモン剤

妊娠しても流産を何回もしてしまう身体状態の時に流産防止として使われます。卵胞が育ちづらい状態として、男性ホルモンが高めの方などに、男性ホルモンを抑えるため使われたりします。

高度生殖補助医療と不妊治療のちがいってなに?

大枠で言えば、高度生殖補助医療も不妊治療の一種です。不妊治療の中で、一般不妊治療はタイミング療法・人工授精・薬物療法などの事を差し、高度生殖補助医療は、体外受精肺移植・顕微授精・凍結融解胚移植などの事を差します。

不妊治療{①一般不妊治療(タイミング療法、人工授精・薬物療法など) ②高度生殖補助医療(体外受精・移植など)}

体外受精 胚移植

卵巣に注射をして、吸引して卵子(卵胞)を体外に取り出します。シャーレ上などで精子と一緒に過ごさせて受精します。その受精卵を2~5日後に子宮に移植する治療法です。

顕微授精

顕微鏡を見ながら、卵子の中に注射をして、直接精子を注入して受精させる療法です。

凍結融解胚移植

受精卵(精子が卵子と合体したもの)を凍結しておき、子宮内膜の状態が良いときに、この凍結しておいた受精卵(胚)を融解し、子宮に移植して着床させる方法です。